Cette page concerne uniquement les moulins à eau et les cours d’eau,

moulins à vent et à sang (aujourd’hui à moteur) ne rencontrant pas de contrainte réglementaire particulière.

Que l’on soit propriétaire d’un moulin à eau ou « simple » propriétaire riverain il est essentiel (et obligatoire) d’entretenir régulièrement sa partie de cours d’eau. C’est d’autant plus important pour les canaux et bâtis hydrauliques d’un moulin: plus ils sont laissés à l’abandon, plus une remise en état ultérieure sera compliquée administrativement.

L’article L215-14

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art. 8 JORF 31 décembre 2006

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Article L215-14

ENTRETIEN DES COURS D’EAU

L’entretien des cours d’eau est hélas rarement fait.

Avec l’arrêt de l’activité des moulins les propriétaires ont parfois laissé de côté le nettoyage des rives, canaux et vannes qui était auparavant essentiel au bon fonctionnement de l’usine.

Mais également les réglementations environnementales des dernières décennies ont tellement complexifier la tâche qu’il en devient incompréhensible pour une personne de bonne volonté de savoir ce qu’il doit faire ou ne pas faire…

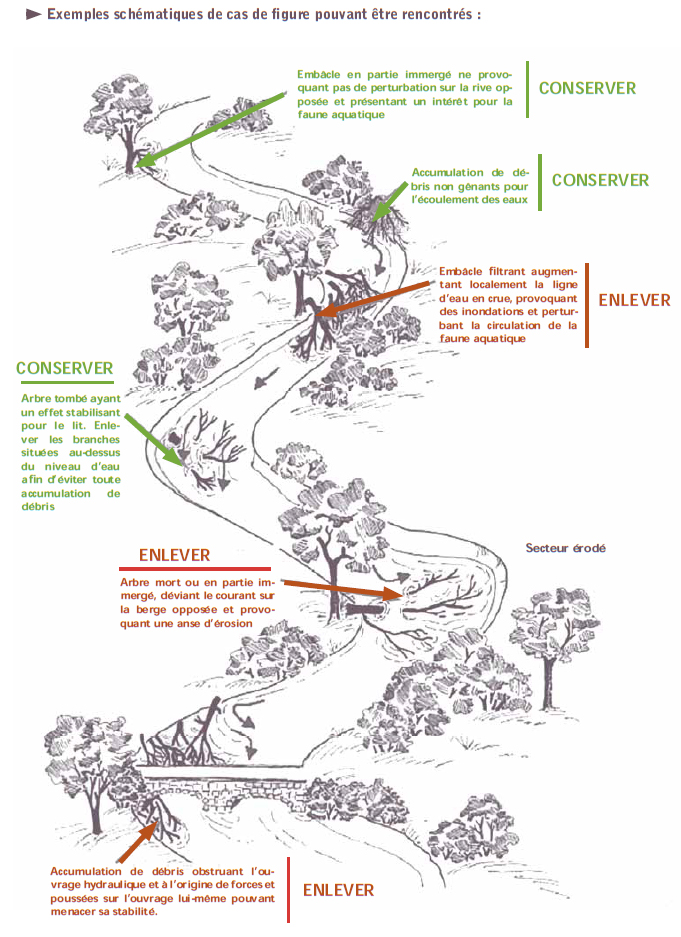

Ainsi l’image ci-dessous extraite d’un guide pour les riverains montre bien qu’il est quasiment impossible de s’y retrouver pour gérer les débris naturels (embâcles):

De nombreux guides ont été édités, des plus sommaires (2 pages) aux plus complexes (298 pages !).

Ci-dessous quelques uns concernant notre territoire (n’hésitez pas à nous communiquer tout autre guide).

guide département du Lot (2017)

– le guide des bonnes pratiques (2 pages) .

– l’entretien régulier (2 pages) .

notice département du Tarn-et-Garonne

La préfecture n’offre simplement aucun guide, appelant tout demandeur à remplir des notice et questionnaire…

– notice d’information préalable (4 pages).

– questionnaire et déclaration de travaux (18 pages).

(voir les mises à jour éventuelles sur le site préfecture du Tarn-et-Garonne)

guide riverain du Célé (2016)

– guide du riverain du Célé (32 pages)

guide riverain Dordogne Lotoise

– guide du riverain Pays de la vallée de la Dordogne lotoise (23 pages)

guides hors Quercy

guide des bonnes pratiques – département du Gers

Le site de la préfecture du Gers propose différentes fiches afin d’informer sur l’entretien des cours d’eau et des fossés. Ci-dessous les documents compilés, mis à jour en 2020 (26 pages):

fiches des bonnes pratiques – département du Gers

Ce document mis à jour en 2020 et toujours susceptible d’évoluer, et nous espérons que la préfecture du Gers maintiendra cette mise en ligne à jour sur ses différents liens:

– cours d’eau: les obligations

– charte de bonnes pratiques entretien cours d’eau

Le manuel rivières et affluents du Sornin (département de la Loire):

Un guide destiné aux riverains sur le département de la Loire; ce guide/manuel part sans nul doute de bonnes intentions et a demandé beaucoup de travail (et de finances), mais mérite d’être cité surtout pour le point suivant:

Il se dit n’apporter que quelques notions et ne pas répondre à tous les cas de figure; c’est pourtant 298 pages de documentation (fichier téléchargeable de 22 Mb) qui pour le propriétaire riverain n’apporte qu’une seule réponse: c’est inassimilable*

(*) synonymes: incompréhensible, abscons, confus, difficile, énigmatique, équivoque, ésotérique, fumeux, hermétique, impénétrable, inaccessible, inconcevable, inconnaissable, indéchiffrable, inexplicable, inintelligible, insaisissable, insondable, mystérieux, nuageux, obscur (source: larousse.fr)

Le guide juridique eau et Foncier (Languedoc-Roussillon)

Un guide édité par la DREAL en 2010; législations, réglementations, procédures, responsabilité, droit et devoirs des propriétaires riverains sont clairement détaillés dans ce document destiné à la base aux collectivités publiques.

Eau et Foncier, guide juridique et pratique

Les guides du département du Gers

La préfecture du département du Gers propose différentes fiches permettant aux

LES ARRÊTÉS DE RESTRICTION D’EAU

Il est utile de rappeler qu’avant toute intervention de nettoyage d’un canal de moulin on doit vérifier si un arrêté préfectoral de restriction d’eau n’est pas en cours: ces arrêtés incluent l’interdiction de manoeuvre des vannes (hors urgence).

DROITS ET DEVOIRS DES MOULINS

Au-delà des devoirs communs à tous riverains, les moulins disposent également de certains droits liés à leur usage de l’eau.

Ils bénéficiaient jusqu’à la Révolution française d’un droit inaliénable de cet usage et étaient ainsi « fondé en titre »; ce droit des moulins anciens ne peut normalement être remis en question (sauf si le propriétaire, hélas, accepte de s’en défaire). La Révolution ayant mis fin aux privilèges, beaucoup de moulins se sont vu être règlementés sur titre, avec un règlement d’eau promulgué par arrêté préfectoral. Cet arrêté définit les quantités d’eau utilisables et puissances légales autorisées pour le fonctionnement du moulin.

Il n’est pas nécessaire pour le titulaire de fournir un titre original – à supposer qu’il existe – qui fonde le droit. Une simple preuve de l’existence de l’ouvrage avant 1566 ou 1789 suffit pour reconnaître le caractère fondé en titre, comme par exemple la mention de la présence de l’ouvrage sur les cartes de Cassini ou de Belleyme, ou encore un acte de vente, un texte officiel mentionnant l’existence de l’ouvrage

guide du Ministère de l’écologie, Sept.2010

La date de 1566 mentionnée ci-dessus se rapporte particulièrement aux cours d’eau domaniaux, celle de 1789 aux cours d’eau non domaniaux.

Plusieurs guides dont ceux ci-dessous, édités soit par l’administration soit par des associations de sauvegarde de moulins, renseignent sur les droits et devoirs propres aux moulins à eau.

Ces guides téléchargeables sont listés dans l’ordre chronologique d’édition: en effet l’évolution des réglementations, particulièrement depuis 2004, peut avoir rendu certaines informations obsolètes…

- Guide police des droits fondés en titre (2010)

Ce document édité par le ministère guide les services de l’état sur la prise en compte et la reconnaissance des droits d’usage de l’eau d’un moulin.

- Guide du propriétaire de moulin – Dordogne (2013)

Ce court fascicule de 2 pages édité par la préfecture de Dordogne aborde les notions d’entretien, de gestion et de reconnaissance d’un moulin, de son bâti hydraulique et du cours d’eau.

- Guide à l’attention des propriétaires de moulins à eau (2013) Ce guide de 298 page édité conjointement par la FFAM, la FDMF (Fédération des Moulins de France) et l’AFEPTB (Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, informe et conseille les propriétaires sur leurs droits et devoirs, entre autres vis-à-vis de la notion de « rétablissement de la continuité écologique ».

- Droits et devoirs des propriétaires de moulins (2015)

Cet article FFAM paru en Août 2015 explique les droits et devoirs des propriétaires et donne quelques détails sur ce qui relève réglementairement de la production hydroélectrique; quelques explications également sur l’historique des réglementations. Explications de Maître Jean-François REMY.

PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI

Si la valeur patrimoniale de nombreux moulins en terme d’histoire locale et d’architecture est indéniable pour beaucoup d’entre nous, elle est généralement mise de côté dans l’application des réglementations impactant les moulins à eau, en particulier lorsqu’il s’agit de détruire une chaussée.

Aujourd’hui d’ailleurs le terme de « patrimoine » est le plus souvent utilisé pour le seul « patrimoine environnemental », faisant fi du patrimoine historique, local, architectural,…

Il reste cependant possible pour une association locale ou un propriétaire d’obtenir une reconnaissance du caractère patrimonial d’un moulin (à eau, à vent comme à sang) en demandant qu’il soit recensé comme patrimoine remarquable par la commune concernée; cette reconnaissance peut même être intégrée dans les documents d’urbanisme en vue de protection, éventuellement dans le cadre de ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager). Même sans incidence légale, cet enregistrement marque au moins une reconnaissance « officielle » de l’intérêt patrimonial d’un site, pouvant peut-être influer sur des décisions de « mise aux normes ».

Nous recommandons chacun à faire cette démarche auprès de sa commune, un courrier type étant disponible dans le n°75 de l’Echo des Moulins du Finistère. Notons bien sûr que certains sites peuvent bénéficier également d’une reconnaissance auprès des Monuments Historiques, mais qui implique beaucoup plus de contraintes.

Il a été question en 2016 de la possibilité que la loi CAP (Création, Architecture et Patrimoine) protège un peu les chaussées des moulins des destructions; de nombreuses associations et élus avaient requis des modifications pour prendre en compte la problématique des moulins et bâtis qui y sont associés (seuils, biefs, vannages) vis-à-vis des nouvelles réglementations environnementales (LEMA et Continuité Écologique):

– texte complet sur Legifrance (7 Juillet 2016)

– modifications demandées par la FFAM (Sept. 2016)

Au final, à force de révisions, la loi CAP a perdu l’essentiel de son sens et il semble par exemple que les services de la DRAC n’auront pas à être consultés lors d’un projet de destruction.

LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Ce sont les récentes réglementations françaises (et non européennes comme souvent dit) liées à la notion de « rétablissement de continuité écologique et sédimentaire » qui sont la nouvelle cause de disparition des moulins à eau, après bien sûr l’abandon ou la dénaturation d’un moulin par un propriétaire.

Le transport des sédiments:

Il est naturellement assuré dès lors que les vannes d’un moulin sont manoeuvrées régulièrement, d’où la nécessité de ne pas laisser un moulin à l’abandon. Les vannes doivent ainsi être tenues en état de fonctionner et manoeuvrées régulièrement, même lorsqu’il n’y a pas d’utilisation de la force motrice de l’eau; cette action assure le transport des sédiments, limite l’envasement et évite le colmatage des mécanismes.

La prudence est de s’assurer de l’absence d’un arrêté préfectoral de restriction d’eau, ces arrêtés de plus en plus fréquents interdisant la manoeuvre hors cas d’urgence.

La continuité écologique:

La continuité écologique, et surtout la notion française de rétablissement de continuité écologique, impose quant à elle aujourd’hui aux moulins d’assurer la circulation des poissons migrateurs.

Dans ce cadre les cours d’eau font l’objet d’une classification, évolutive, afin d’établir 2 listes:

– cours d’eau en liste 1: interdisant la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique et sédimentaire

– cours d’eau en liste 2: imposant un délai de 5 ans à un ouvrage existant d’être aménagé et géré pour assurer la continuité écologique et le transport sédimentaire.

L’application des réglementation incitent le plus souvent à détruire une chaussée (donc détruire le moulin par définition) par pure simplicité; mieux vaut supprimer un obstacle que de l’équiper.

La législation est combattue depuis sa création par tous ceux attachés à la sauvegarde des moulins, et nous vous invitons pour en savoir plus à suivre l’actualité de l’OCE (Observatoire de la Continuité Ecologique):

Les incohérences du « rétablissement de la continuité écologique » et de ceux qui la soutiennent sont trop nombreuses à énumérer:

- les chaussées des moulins seraient une cause majeure de la disparition des poissons ?

On sait bien pourtant que les poissons disparaissent essentiellement depuis les années 1950-1970, soit à l’époque de l’explosion de la politique agricole en France avec l’usage d’engrais, pesticides et autres produits léthaux pour la faune; produits toujours en usage malgré de belles promesses….

Comment faire croire qu’une chaussée de moulin datant de plusieurs siècles devient tout à coup obstacle aux poissons, sinon parce qu’elle n’est simplement plus entretenue? - le potentiel d’hydroélectricité a été atteint en France et il n’est pas rentable d’équiper des anciens moulins ?

Ceci alors qu’on ne cesse de parler de mix énergétique et de diversification des sources d’énergies… En quoi une turbine est-elle moins efficace que des panneaux de toitures (qui bénéficient de leur côté d’aide de l’Etat); évidement le photovoltaïque peut être implanté partout donc est une meilleure manne financière pour les entreprises commerciales… - il faut protéger l’environnement et les paysages, rétablir les cours d’eau dans leur lit d’origine, stopper l’artificialisation des sols ?

Aucun défenseur de moulin ne demande l’établissement de nouveaux sites, mais simplement la possibilité d’équiper des sites déjà existants, avec des ouvrages et bâtis hydrauliques souvent multiséculaires; comment faire croire que détruire ses ouvrages autour desquels la nature s’est normalement installée depuis des siècles serait moins impactant pour l’environnement, que de les préserver… - pour préserver une chaussée de moulin il suffit de l’équiper d’une échelle à poissons ?

Mais on impose pour ces aménagements des coûts d’étude et de construction tellement exorbitants qu’ils interdisent simplement toute volonté d’équipement de production hydroélectrique.

Sans parler des études de franchissabilité elles-mêmes, parfois basées sur des espèces de poissons qui ont toujours été absentes du cours d’eau, ou dont la réintroduction servirait plus la pêche de loisirs que l’environnement.

Parlant de truites fario ou arc-en-ciel, souvent l’espèce cible pour les calculs de franchissabilité, il suffit pourtant de comparer la morphologie d’une truite sauvage à celle d’une truite d’élevage (relâchée dans nos cours d’eau) pour comprendre les difficultés de déplacement de celle d’élevage, aux nageoires atrophiées. - …

Bref la réactivation de moulins existants, qui nécessiterait des matériels sans métaux rares ni plastiques et pouvant être fabriqués de manière plus locale que pour d’autres « énergies renouvelables », qui ne nécessiterait aucune artificialisation des sols, qui ne dénaturerait pas les paysages, qui ne risquerait aucun rejet polluant,…. est loin d’être défendue par le ministère pourtant responsable de l’environnement et de la transition énergétique.

Tout cela au contraire du nucléaire, du photovoltaïque, de l’éolien ou de la méthanisation.

Quoiqu’il en soit en l’état la réglementation s’applique, et il reste parfois possible de la concilier avec un projet de production hydroélectrique, tout site devant être traité au cas par cas…